주요뉴스

檢 대장동 항소포기..野 “정성호 사퇴” vs 與 “李대통령 무관”

파이낸셜뉴스 2025.11.08 14:57 댓글 0

|

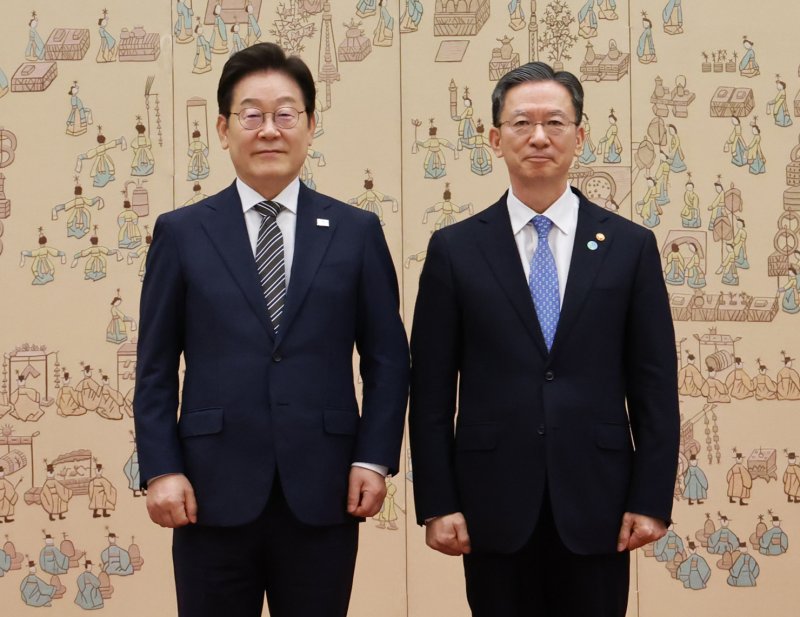

| 이재명 대통령이 7월 23일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임명장 및 위촉장 수여식에서 정성호 법무부 장관에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스 |

[파이낸셜뉴스] 검찰이 경기 성남시 대장동 개발 비리 혐의 민간업자들이 실형을 선고받은 데 대한 항소를 포기했다. 국민의힘은 정성호 법무부 장관이 이재명 대통령 연관성을 끊기 위해 항소 포기 압박을 했다고 주장하며 사퇴를 촉구했고, 더불어민주당은 검찰 내부 항소 기준에 따른 결정이라며 이 대통령과 무관하다고 선을 그었다.

국민의힘 "李 향한 칼끝 막으려 외압..수사하고 정성호 사퇴해야"

송언석 국민의힘 원내대표는 8일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 검찰이 전날 항소를 포기한 이튿날인 이날 정진우 서울중앙지검장이 사의를 표한 것을 두고 “윗선의 항소금지 지시로 결정했다는 것으로, 권력의 외압에 따른 결정”이라며 “정 지검장 사퇴로 끝낼 수 있는 문제가 아니다. 정 장관과 노만석 검찰총장 직무대행의 즉각 사퇴를 요구한다”고 촉구했다.

송 원내대표는 “수사팀에서 항소장을 내부결재까지 모두 받아놓고 최종제출만 앞둔 상황에서 포기를 결정했다. 이재명 정권의 권력형 수사방해”라며 “외압의 윗선은 과연 누구인가. 정 장관인가, 용산인가. 반드시 수사를 통해 진상규명해야 할 사안”이라고 지적했다.

그러면서 “(대장동 판결문상) 성남시 수뇌부 이재명 대통령을 향하는 수사와 재판의 칼끝을 막아세우기 위한 결정인지, 김만배·남욱 등 ‘대장동 패밀리’를 지켜주기 위한 결정인지 규명해야 한다”고 강조했다.

장동혁 대표도 SNS를 통해 “항소 포기는 대장동 비리 공범인 이재명이 대통령이 되지 않았다면 절대 일어나지 않았을 일”이라면서 “이 대통령이 일찍이 검찰의 항소·상고 포기를 언급한 것도 크게 한 몫 했다”고 주장했다.

장 대표는 이어 “이제 검찰이 백기투항 했으니 더불어민주당과 대통령실은 허수아비 검찰을 세워두고 법원을 마음껏 겁박할 것”이라며 “포기할 것은 항소가 아니라 수사지휘권이다. 정 장관은 이제라도 이 대통령 관련 사건 모두에 대해 수사지휘권을 포기하라”고 촉구했다.

신동욱 최고위원은 같은 날 국회에서 기자간담회를 열어 대장동 항소 포기에 대해 “이 재판이 이대로 가면 이 대통령이 최종책임자라는 부분이 나타나기 때문에 중단하려는 것”이라며 “1심 선고문을 보면 성남시 수뇌부라는 표현으로 (사건 당시 성남시장이던) 이 대통령 지칭이 많다. 민주당은 관련 없다고 주장하지만 판결문을 보면 대장동 상황을 충분히 인지했을 거라는 내용이 있다”고 강조했다. 이어 “결국 연말연초 (윤석열 전 대통령) 내란 프레임이 깨지면 결국 이 대통령의 사법리스크만 남아 큰 부담이 될 것”이라고 내다봤다.

|

| 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 지난달 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스 |

민주당 "檢 기준 따른 결정..李 무관, 오히려 5500억 환수"

이에 맞서 민주당은 대법원 판례와 검찰 내부 항소 기준에 따라 항소를 포기한 것이라며 외압 의혹을 일축하고, 판결문을 근거로 오히려 이 대통령이 무관하다는 주장도 펼쳤다.

백승아 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 “실제 선고는 검찰 구형량 대비 절반 이상이며 일부 피고인은 구형량보다 더 높은 형을 선고받았다”며 “항소 기준인 ‘구형의 3분의 1 이하일 때’에도 해당하지 않아 법률 원칙에 따라 결정된 것”이라고 강조했다.

백 원내대변인은 “검찰의 무리한 기소였던 게 드러나고 있는데 법원이 무죄라 한 부분을 검찰이 항소하고 이의제기하는 건 논리적으로 말이 안 된다”며 “(거기다) 최근 대장동 사건 관계자들이 검찰의 협박과 회유를 받았다고 증언했다”고 지적했다.

그러면서 “이 대통령은 판결문에 적시돼있듯 대장동 일단 뇌물수수와 무관하다. 오히려 대장동 개발이익 5503억원을 시민의 몫으로 환수한 유일한 지방정부 책임자”라며 “국민의힘이 주장하는 배임 논리는 오히려 환수한 시장에게 죄를 묻고, 단 한 푼도 환수하지 않은 과거 관행을 정당화하는 자기모순적 주장”이라고 반박했다.

이어 “사실관계와 법리를 무시한 채 이미 무너진 정치적 프레임에 기대려는 구태정치”라고 날을 세웠다.

uknow@fnnews.com 김윤호 기자

Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.

- 1정동원, ‘무면허 운전’ 기소유예 처분···재판行 면해

- 2미 빅테크, 4월 관세충격 이후 최악의 1주일…AI 관련주 시총 1752조원 증발

- 3[뉴욕증시] 팔란티어 반등 속 나스닥만 소폭 하락…테슬라 3.7% 급락

- 4'자본시장·공정거래 전문가' 이인석 前 부장판사, 이오파트너스 설립

- 5'뮤직뱅크' 82메이저, '트로피' 무대로 '완벽 퍼포먼스' 입증

- 6[속보][뉴욕증시] 나스닥 지수만 소폭 하락…엔비디아·팔란티어 반등

- 7檢 대장동 항소포기..野 “정성호 사퇴” vs 與 “李대통령 무관”

- 81000만번 클릭한 임영웅 감성 보이스..연신 '주목'

- 9檢 대장동 항소 포기에..野 “李대통령 돼서 일어난 일”

- 10한동훈 “11월 8일 0시 대한민국 검찰은 자살했다” 격노한 이유

- [AD] 23일 추천주